酒桌上一次稀里糊涂的委托,好朋友事未办成钱也难还,多年积怨竟成放不下的遗愿。

2016年,苟某某与朋友酒桌上谈及办理职业尘肺病补贴事宜,苦无门路,其朋友即本案被告李某、张某某立马拍胸脯保证可以办成,但需28000元的手续费用。2016年6月10日,苟某某向被告李某支付了28000元,被告李某出具收条。后来,苟某某所托事项无果,追索之下,被告李某退还苟某某8000元,称其余20000元给了被告张某某。经双方协商,被告张某某向苟某某出具《欠条》,载明“下欠苟某某20000元,此款定于2020年底付清”,但钱未要到,苟某某却于2022年年初不幸去世,其子女认为钱虽不多,但让父亲希望落空,胸中这口气难平。遂作为法定继承人将李某、张某某诉至法院。

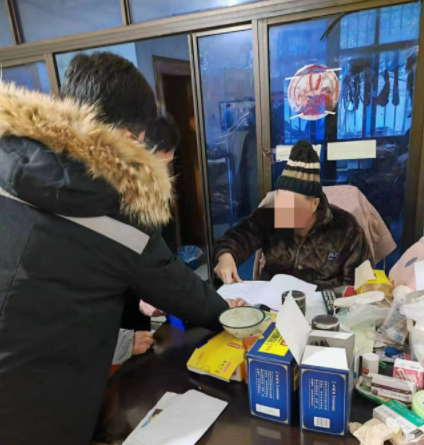

受案后,承办法官立即开展走访并组织调解,了解到被告张某某已经中风,卧病在床,且家庭条件困难,遂耐心做双方的思想工作。多轮调解无果后,承办法官将原告带至被告张某某的家中再次进行现场调解,原告在亲眼目睹被告张某某的家庭现状后,心中积怨有所化解,承办法官既批评张某某不守诚信还钱,又善意帮助张某某向原告解释,不还钱确属张某某的处境变化还不起。在多方工作下,原告彻底放下积怨,谅解了张某某未能清偿欠款的行为,并达成最终调解协议,原告表示本案的了结终于可以告慰逝去的父亲。

承办法官张可总结道:基层很多小额经济纠纷,当事人更多的不是争利,而是“争口气”,单纯地办案,来了就审,审完就判,法理上说得通,但当事人心中那口气不通,不利于基层的社会治理,不利于和谐社会的构建,人民法庭就是要充分利用立足基层、贴近群众的优势,积极探索就地实质解纷途径,更好的发挥人民法庭参与基层社会治理的基础性作用,继承和发展“枫桥式人民法庭”经验,真正做到案结事了。

四川法制网

四川法制网

法治文化研究会

法治文化研究会

川公网安备 51010402001487号

川公网安备 51010402001487号